不折腾,不人生。从复旦-BI(挪威)MBA毕业之后,韦利峰和吴更都经历了各自职业生涯中的变革和成长。

韦利峰辞掉了从事六、七年的工作,前往加拿大交换留学,回国后实现了职业转变,初步达到了职业发展的阶段性目标;吴更离开外资药企UCB之后,在亚盛制药管理较之前更庞大的团队,协调比原来更复杂的跨部门合作。

他们在复旦-BI(挪威)MBA项目中,积累了怎样在职场中站稳脚跟的硬实力?收获了怎样的同窗情谊?又是怎样见到自己所未见、见世界所未见,领略不一样的风景与精彩呢?

/站到人生更高点/

加入复旦-BI(挪威)MBA项目之前,韦利峰是公司的区域销售经理,并希望能够在几年内实现向高层管理者的职能角色转变。“我希望能够更多理解整个公司的商业运营,为职业的发展做准备”。最终拥有700分GMAT成绩的他免考了笔试,以优秀的面试表现成功入学。

欧邻科生物科技(上海)有限公司

Olink Proteomics (Nasdaq: OLK)

中国区总经理

——韦利峰Patrick

吴更在入学之前就与复旦-BI(挪威)MBA项目有着千丝万缕的羁绊。当时其供职的外资药企UCB与项目一直有着长期密切的合作关系,“在我之前已经有接近10位同事从复旦-BI(挪威)MBA项目毕业了,所以我在2015年听说这个项目的时候就跃跃欲试”。后来,在得到雇主的全力支持后,顺利报考项目就读。

上海亚盛医药科技

有限公司

Ascentage Pharma (6855.HK)

副总经理

临床开发部临床运营

——吴更Geng

/提升思维层次/

在谈到让他们印象深刻的课程时,韦利峰和吴更都不约而同地提起了《Organizational Management and Control》(组织管理和控制,简称OMC)这门课。

(上课期间小组Presentation)

韦利峰提到OMC的Hanno Roberts教授:“他确实是做到了让每个同学都比较suffer,但最终每个人都学有所成(no pain, no gain)。”而吴更也对Hanno教授的授课方式十分赞同:“教授以布置课前小组作业的方式,其实是驱动每个人提前掌握知识点,通过小组讨论的形式形成一个观点,之后再通过课堂把知识和观点串起来,或highlight出来,做到融会贯通。我觉得是一种非常新颖的授课方式。”

(OMC课程小组讨论)

OMC这门课有一个跨度长达3个月的课前小组作业,吴更回忆道:“完成作业的过程中,我们学会了团队协作和理性讨论。当时小组每个礼拜至少有一次会议,会上讨论完以后,大家会分工合作。甚至最后我们为了提高效率,就先以中文完成叙述和观点总结,之后分工再分别负责翻译、润色,最终完成作业。努力得到了回报,我所在的小组最后获得的分数A。”

(OMC课程班级合影)

/结交同窗情谊/

吴更和韦利峰也是班里的挚交好友。“我跟Patrick(韦利峰)从刚开始并不熟悉,到后来我们一起参与讨论,分享资料和观点,逐渐热络起来,到最后发展并维持着真挚的友谊。后来因为我需要做手术,在最终论文定稿等任务中,都得到Patrick很大的帮助,我对他由衷地表示感谢。”

(毕业论文小组合影)

吴更继续透露着和好友的趣事:“毕业时的挪威之行,我们俩买了同一趟航班,后来因为航班延误的原因,意外获得了迪拜半日偷闲游览的机会。当时我们通过参加迷你旅行团,一起游览了不少具有异域风情的当地名胜,比如工艺品巴扎、清真寺、哈利法塔以及亚特兰蒂斯酒店附近的海滩。真是一次有趣而意外的海外之旅。”

(迪拜留影)

/回忆难忘,未来可期/

生活中总有些特殊的事物承载着不可替代的回忆,这对于韦利峰和吴更也是一样。

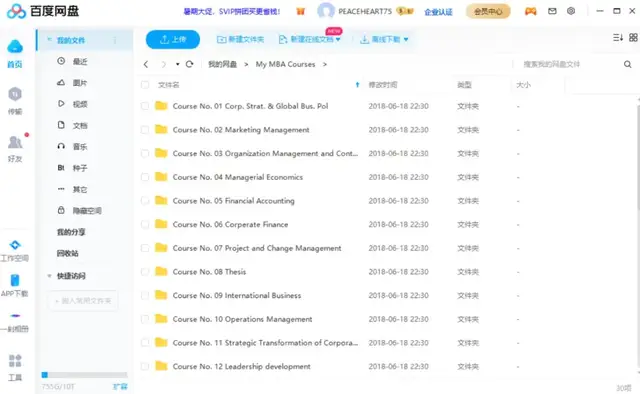

吴更是个在学习中有“收集癖”的人,他把复旦-BI(挪威)MBA项目中所有的讲义、笔记等相关资料整理放在了自己的网盘里,时常拿出来复习。

(学习资料整理)

这对伙伴后来因为经常为项目介绍新生们入学,还因此获得了好多只限量版的复旦管院专属小熊。

而让韦利峰记忆犹新的,是老师让同学们给未来两三年后的自己写的信。他到现在还保留着,偶尔拿出来翻看:“这封信帮我记录了自己当时的一些想法,想要有什么收获,成为什么样的人。这是我觉得比较有意义的东西。”

关于未来,两位校友也是分享了各自的规划。

吴更说:“复旦-BI(挪威)MBA项目给我提供与理工背景完全不同的知识储备和知识体系,帮助我更快地发现和成功解决管理工作中的问题。未来,我会继续在公司里运用项目赋能给我的管理知识体系,为所在的组织贡献才智和力量。”

韦利峰说:“在为公司搭建团队和规划中国战略的过程中,实现了我加入复旦-BI(挪威)MBA项目之前转型General Manager的目标。接下来,我希望帮助公司把在中国的业务做大做强,和公司一起成长发展。”

(25班班级聚会-游艇派对)

25周年,有你更精彩

2021年,正值复旦-BI(挪威)MBA项目迎来25周年之际,对于母校及未来想要加入项目的学弟学妹们,校友们有话要说:

“首先我希望未来想要加入项目的学弟学妹们能思考是停留在原地,选择舒适,还是去看到一些自己没有看到过的东西。

一旦做出决定,我会建议学弟学妹们尽可能多在项目中投入时间、精力和心力,因为投入的越多,收获的就会越多。”

——韦利峰Patrick

“祝愿母校和本项目继续健康发展,给更多的人机会,通过知识体系的升级,思考不一样的人生。”

——吴更Geng

(BI挪威商学院毕业典礼合照)

他说

人生像一棵“树”,从树干长起,在不同的节点,借由不同的选择,走向不同的分枝。

2014年,工作数年之后进入心理上的平台期,想通过读MBA拓宽视野,加速职业进化;

2015年,一些机缘,让考完GMAT的我决定在国内读part-time MBA,遴选了复旦-BI(挪威)MBA项目;

2016年,留学的念头萦绕,在拿到了学校海外交换生名额后,毅然在同事们不解中辞职,赴加拿大;

2017-2020年,求仁得仁,求变得变。经历了职场上的很多变化,也初步实现了自己读MBA之前的职业目标。

2021年,回头来看:道阻且长,不变的唯有变化;停在原地,或许很舒服,但更多的可能是倦怠与不甘;走出来,去更广阔的天地看一看,在选择之后尊重选择,不为机会成本痛惜,反而十二分地投入,这可能是我这几年经历的一个缩影。

2021年,我感谢过去几年的自己,用一次次的选择,让我成为了现在的自己。

更预祝有缘读到这段文字的你,去选择,去投入,去长成你想要成为的“树”。

——韦利峰Patrick

(聚贤荟“Run For Love”公益活动现场)

他说

回想当初加入本项目,其实是抱着对另一种知识体系游历的心态,因为自己是学习自然科学的,对社会科学,管理科学所知甚少,虽然也在当时逐步开始担任管理岗位的职务。

该项目邀请国际专家和复旦教授授课,无意中增加了中西方对管理理念、方式、实践的对比,趣味性油然而生。最开始的两门课,公司战略和组织管理控制,回答了在日常团队和任务管理工作中很多的问题,所谓谋定而后动,组织要做什么,为什么做,谁来做,怎么配合,之后才是如何做。这个章法对自己日后管理工作和管理逻辑的提升,真是获益匪浅。从而理解并能体会,一个组织的成功或许可以复制,虽然充满艰辛,万物也许有密码。

复旦-BI(挪威)MBA项目课程给了我们商业管理的知识和全新的思维模式,让我们以与以往不同的视角,多方位地发现这个世界不同的风景线和精彩,有机会享受不一样的人生。

——吴更Geng

(复旦大学管理学院毕业典礼授证)